JANNULIS TEMBRIDIS / BILDHAUER / SCULPTOR

Ausstellung „Orama - Idee in Stein“, Stadtpfarrkirche St. Marien, Müncheberg, 2009

Der Katalog zur Ausstellung ist über den Link: http://www.blurb.com/bookstore/detail/782900 bestellbar,

Kostenpunkt etwa 15 Euro

Orama – Mache dir ein Bild.

Ausstellung: Jannulis Tembridis - Stein, Terrakotta und Malerei.

13.08. 2009, Eröffnungsrede zur Ausstellung „Orama“ von Anna-Maria Gaul

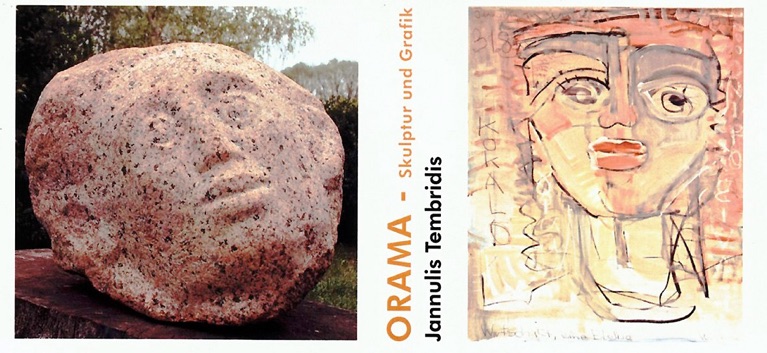

Orama, so der gewählte Ausstellungstitel, den sich zugleich als ein Motto für das Schaffen des Bildhauers Jannulis Tembridis verstehen lässt, ist ein altgriechisches Wort. Es bedeutet Anblick, Schauspiel, Erscheinung, Vision, metonymisch auch Gespenst, Geist. Das bedeutungsträchtige Wort leitet sich von einer Tätigkeit her, die fundamental für unsere abendländische Kultur ist: orao - das Sehen.

Wohl in keinem Bereich der menschlichen Welt ist dieser Wahrnehmungssinn, der Gesichtssinn, so sehr geadelt worden wie in der Kunst. Geht es doch hier um die Sichtbarkeit, um spielerische Vermittlungen des Nichtsichtbarem oder noch nicht Verfügbarem, um sinnliche Präsenzen. „Deren Organ“, formuliert der Kunsttheoretiker Benedetto Croce, „ist das Auge, das im Sehen konzentrierte Künstlerauge, das sich vom Auge des gewöhnlichen Menschen nicht deshalb unterscheidet, weil es anders oder mehr sähe, sondern weil es in produktiver Weise sieht und sich das im Ernst zu eigen machen will, was ihm die Natur zugleich darzubieten und zu entziehen scheint.“

Welches schöpferische Sehen nun zeichnet den Künstler Jannulis Tembridis aus? An welchem Schauspiel, an welchen Visionen lässt er uns teilhaben?

Sein Sehen könnte man gewissermaßen als „metamorphotisches Sehens“ bezeichnen, als ein Sehen, das leblose Dinge lebhaft verwandeln und erscheinen lassen will. Dieses Sehen hatte Leonardo da Vinci in seinem „Buch über die Malerei“ dem Maler als „nützliches Spiel“ empfohlen. Er schreibt: „Ich werde nicht ermangeln unter diese Vorschriften eine neu erfundene Art des Schauens herzusetzen, die sich zwar klein und fast lächerlich ausnehmen mag, nichtsdestoweniger aber doch sehr brauchbar ist den Geist zu verschiedenerlei Erfindungen zu wecken. Sie besteht darin, dass du auf manche Mauern hinsiehst, die mit allerlei Flecken bekleckst sind, oder auf Gestein von verschiedenem Gemisch.“ Auch „ Asche im Feuer, Wolken oder Schlamm“ und weiteres möge der Künstler nicht unbeachtet lassen. Denn, so da Vinci, „du wirst, wenn du sie recht betrachtest, sehr wunderbare Erfindungen in ihnen entdecken.“

Ein Anregungsmittel und ein Ausgangspunkt für die Metamorphosen Tembridis ist der Stein, der durch Eigenschaften, wie Härte, Dichte, Kraft zum Symbol für die Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit geworden ist. Steinen schrieb man seit jeher magische Kräfte zu und glaubte Gottheiten wohnten in ihm. Bezeichnenderweise schildert ein griechischer Schöpfungsmythos von der Verwandlung der Steine in Menschen. Der Mythos, überliefert durch den römischen Dichter Ovid, erzählt: Aus Zorn über die Frevelhaftigkeit der Menschen hatte einst Zeus sie mit einer Sintflut bestraft. Nur zwei, den Göttern gegenüber fromme Menschen, das Ehepaar Deukalion und Pyrrha, überlebten. Sie baten den obersten Gott, weil die Zweisamkeit ohne Mitmenschen kaum zu ertragen war, die Menschheit zu erneuern. Zeus erhörte sie, aus Steinen wurden Menschen.

Verwandlungen kommen in den Mythen der Antike häufig vor. Wir hören von phantastischen und kuriosen Verwandlungen von Menschen in Tieren, Pflanzen oder leblose Dinge und wie in dem erwähnten mythologischen Beispiel auch umgekehrt. Tembridis sind die zahllosen und variantenreichen Metamorphosengeschichten der Antike und ihrer Rezeption nur allzu bekannt. Ausdruck dieser unentwegt erzählten und immer wieder verwandelten Geschichten mag seine Terrakotta-Arbeit „Mythos“ von 2007 sein. Aus einem Konglomerat von menschlichen Köpfen scheinen Geschichten zu erwachsen und sich förmlich wie Bücher zu stapeln. Man mag es auch umgekehrt sehen, aus dem aufgetürmten Stapel treten menschliche Gesichter heraus. Der Mensch wird sichtbar gemacht und seine Arbeit am schöpferischen Akt.

Tembridis Auseinandersetzung mit dem vorbildlichen Erbe der Vergangenheit, der Antike, ist dabei ein natürlicher und selbstverständlicher. Im Mittelpunkt, ob in Stein gemeißelt, aus Ton geformt, ob auf Papier gezeichnet oder auf Leinwand gemalt, stehen stets Menschen, ihre komplexen Beziehungen zueinander, zu ihrer Umwelt, ihre Auffassungen vom Dasein und in der Welt sein. Sie bilden den gemeinsamen Nenner und korrespondieren innerhalb seiner Arbeiten miteinander. Es sind jedoch weniger die folgenreichen Idealvorstellungen des klassischen Altertums aus denen Tembridis schöpft. Sein Blick, mitunter recht frech, verrät Distanz, einen vertrauten und spielerischen Umgang mit verschiedenen Formen und Stilen, Motiven und Themen. Menschenbilder entstehen, fremd und vertraut, die dennoch ideale Schöpfungen sind, nämlich seine eigenen.

Aus allen Findlingen schält sich ein Gesicht heraus, das menschliche Züge trägt. Mit kreisrunden, großen Augen schaut uns ein Findling fragend an, ein anderer blickt verträumt, melancholisch in die Ferne, einer wiederum hat ein archaisches die Lächeln auf den Lippen, anmutig, zurückhaltend und wissend. Jeder dieser Steine hat ein Gesicht, individuell und unverwechselbar. Er scheint uns (s)eine Geschichte erzählen zu wollen – Geschichten, die voller Verwandlungen in Zeit und Raum sind. So gehören Findlinge zur Landschaft Brandenburgs. Die erratischen Blöcke scheinen schon immer da gewesen zu sein und doch sind sie Ortsfremde. Sie haben einen langen und weiten Weg zurückgelegt bis sie schließlich durch natürliche Kräfte und menschliche Tätigkeit vertraut heimisch geworden sind. Spuren jedoch bleiben zurück, die man finden und neu entdecken kann.

Findlinge sind für Tembridis Metapher für den heimisch gewordenen oder werdenden Fremden, dessen Herkunft und Weg nicht offensichtlich ist und jeder auf seine Weise entdecken kann. Diese Geschichten sichtbar und erzählbar zu machen, wird für Tembridis möglich, indem er seinen Fundstücken ein menschliches Gesicht verleiht. Sie treten dem Betrachter quasi als „anderes Ich “ gegenüber und laden ihn zur Spurensuche ein. Nicht anders verfährt Tembridis mit den aus Griechenland, Kroatien oder Italien stammenden, darunter selbst mitgebrachten Marmor- und Kalkgesteinen. Aus ihrem ursprünglichen Fundzusammenhang werden die Steine als Fundstücke in einen anderen gestellt. Ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre Form und Struktur, wird hervorgehoben und dabei das ihnen Innewohnende, Verborgene gesucht, um schließlich als Orama-Köpfe, als menschliche Geister zu erscheinen.

Tembridis Spurensuche ist eine Suche nach Entlegenem und Verborgenem. Darin ähnelt er einem Archäologen, der Schicht für Schicht in die Tiefe dringt, Dinge, ob zufällig oder gezielt, zum Vorschein bringt und versucht, die stummen Zeugen der Vergangenheit zum Sprechen zu bringen. Für beide bildet der Ausgangspunkt das materielle Objekt, das jeder auf seine Weise beleben, verwandeln will; der eine mit wissenschaftlichen Methoden, der andere mit künstlerischen Mitteln. Beide benötigen Einbildungskraft, ein neugieriges, unbefangenes und unbekümmertes Einlassen auf den Gegenstand, wenn die toten Dinge gleichsam zu Vermittlern zwischen sichtbaren und nichtsichtbaren, d.h. vergangenen oder im Falle des Künstlers imaginären Welten werden sollen. Im Unterschied zum Wissenschaftler kann der Künstler freilich seiner Phantasie, seinen Visionen freien Raum lassen und sein Schau-Spiel sozusagen auf die Spitze treiben. Für Tembridis geht es dabei immer um den Akt der Verwandlung, um das schöpferische Umformen und Umgestalten, um den Prozess selbst und dieser zeigt sich nun in verschiedenen Phasen und Stufen in allen seinen Arbeiten.

Verwiesen sei beispielsweise auf die Marmorarbeit weiblicher „Torso“ von 2004. Der Moment einer beginnenden Metamorphose ist hier unmittelbar und direkt festgehalten, nicht mehr Stein und noch nicht Menschenfigur oder noch nicht Stein und nicht mehr Menschenfigur. Insofern kann man ihn auch als ein Nacheiferer des poetischen Kenners und Liebhaber auf diesem Gebiet, des erwähnten römischen Dichters Ovid sehen. Seine Aufforderung nimmt Tembridis spielerisch ernst und gibt sie an den Zuschauer weiter:

„Siehe – wer sollte es glauben, wenn nicht das Alter der Sage es verbürgte?

Die Steine verlieren die Härte und Starrheit,

langsam werden sie weich und nehmen allmählich Gestalt an,

bald wie sie wachsen, wie ihnen ganz sacht ein milderes Wesen

wird verliehen, da kann man noch unscharf, aber doch sichtlich

Menschengestalten erblicken.“

(Ovid, Metamorphosen, 1, 400-405)